人妖 泰文 严歌苓演义《扶桑》重版 高晓松买下音乐剧改编权

人妖 泰文

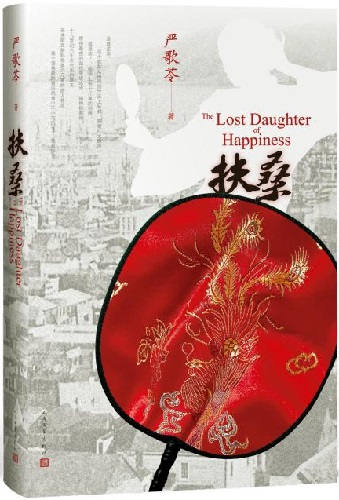

人妖 泰文《扶桑》,严歌苓著,东谈主民体裁出书社2015年11月版。

3月6日,严歌苓与音乐东谈主高晓松、编剧史航就“恶运的历史与优好意思的体裁”在北京大学伸开一场对话。

新华网北京3月8日电(记者 王志艳)“这即是你。这个款款从喃呢的竹床上站起,穿腥红大缎的即是你了。缎袄上有十斤重的刺绣,绣得最密的部位坚贞冰冷,如铮铮盔甲。”这是著明旅好意思作者严歌苓1995年创作的演义《扶桑》的开篇,一个东方女子的形象孑但是立。《扶桑》以十九世纪好意思国淘金热为布景,叙述了一个中国女东谈主扶桑为寻夫被拐到好意思国旧金山,被动沦为妓女,并与好意思国少年克里斯产生了一段纠结的爱情故事。

大陆自拍在线直20年后,东谈主民体裁出书社重新出书了这部叙述外侨流泪史的作品。3月6日,严歌苓与音乐东谈主高晓松、编剧史航就“恶运的历史与优好意思的体裁”伸开了一场对话。

谈及这部演义的创作起因,严歌苓说是“一次不测”,“1993年,我未必插手了一个中国外侨历史摆设厅,看到的第一张巨大的相片即是这样一个女东谈主,穿的相配蓬勃、格调相配的雍容,她有一种心事的东西在身上。这个形象对东谈主的飘荡,对东谈主产生一种心事的、莫得预料的、无言的启迪。”

彼时的严歌苓未婚涉过重洋未久,在好意思国苦读写稿学,攻读艺术硕士学位,患了严重的抑郁症,频频处于近乎纵脱的写稿现象中。作为一个东方东谈主跻身于西方寰宇多元文化价值体系中,是相配明锐而脆弱的。这个形象赋予的灵感、扫数横蛮的祸患投射在这部演义里的主东谈主公扶桑——一个半世纪前北好意思第一代华东谈主外侨身上,将严歌苓体会和意见的东方伦理和盘托出。

“不错说这是一部狰狞的外侨流泪史,是东西方两种细致、两个种族之间也曾对立、狐疑、扭曲的历史。扶桑拙劣而雍容的身形、慈憨缄默的心地、饱受摧折的经验,对近代扫数这个词东方寰宇齐具有高度的标志性。”东谈主民体裁出书社的琼花在驳倒中这样写到。

淌若仅仅把“扶桑”算作念一个东方传统中“吞声忍气”被侮辱与被挫伤的女性形象,严歌苓认为是误读,她说:“一直到当今,基督教男性还有一个我率先要救你,在救你的历程里产生恋爱的规划。但是他们不知谈中国事一个牵累的民族,中国女性封闭极了,柔韧极了,我是不可能被你铲除的。代表白东谈主男性的克里斯想救东谈主,但扶桑内心扫数的呼喊和扫数的需要齐不在于此。扶桑的扫数这个词爱情故事即是一句话——‘爱我吧,不要救我’。”

对此,高晓松也示意招供,他曾在我方的节目中屡次提到《扶桑》,“这部演义给了我许多许多,我看到一个很有数的、不需要男性救赎或者不需要男性的寰宇救赎的女性。”高晓松还感叹严歌苓“动笔太狠了”,“歌苓姐这样好意思的女东谈主,不惘然我方,不惘然这个寰宇,也不惘然她笔下的东谈主物,我以为这是成为伟大作者的原因。”

高晓松绝不庇荫对《扶桑》的钦佩和喜爱,更在现场爆出,已自掏腰包买下了作品的音乐剧改编权。据悉,《扶桑》的电影改编也正在进行中,不外严歌苓坦承许多东谈主被演义劝诱了,认为笔墨很有画面感,其实改编起来很难,即便身为好莱坞专科编剧改编我方的作品,第一稿脚本仍莫得被通过,还得接续改。“用笔墨来酿成视觉感的时候,它是一种超过了写实的形而上的形象感,它和终末电影要呈现出来的形象是两码事。自后我改了十几遍这个稿子,但奈何样也不可把演义的那种嗅觉全齐放进去。”严歌苓说。

严歌苓给与记者采访。

对话严歌苓>>

“我不征服有纰漏的历史故事”

问:20年前您创作《扶桑》时人妖 泰文,刚到好意思国没多久,经验了许多艰难,那些干与在写稿中是否赢得了开释?

严歌苓:其时在好意思国许多时候齐相配独处、困惑,色狼窝导航生计和话语文化上莫得包摄感,我想每个外侨齐有这样一个阶段。但我这样一个内心比拟明锐、怯懦的东谈主,从心扉到生理体会到更多创伤式的拔根和扎根的历程,是以对前辈外侨的暖和与我方作为新外侨的身份是联系系的。

问:有一种说法是“历史是挂演义的钉子”,关于您的演义,历史是作为雄伟布景衬托东谈主物,照旧通过东谈主物来叙述历史?

严歌苓:我以为齐有吧,我对某一段历史对个东谈主运谈和对种族的影响相配爱好,比如其时中国的外侨潮源自好意思国淘金热、修西部大铁路,从而酿成的唐东谈主街,那是在许多城市齐有的恒久不可能被同化的一个小小的“中国”。我想历史不可能纰漏是历史,历史最终酿成了你、我、他们。我写历史但愿把我我方的关照,用现代东谈主的意志嗅觉来写,我从来莫得写过纰漏的历史故事,因为我不征服有纰漏的历史故事。

问:华东谈主向国际外侨是一个雄伟的主题,20年前为什么从一个爱情故事的视角去切入叙述这个群体?在《扶桑》中嗅觉您刻画的祸患带有很猛进程的传闻性,内部的东谈主物有去细致化的特色,为什么会遴荐这样去写?

严歌苓:巧合在阿谁时期我战斗到的外侨故事是从淘金热引起的,也巧合扶桑的故事省略反应阿谁时期中西文化的碰撞,激勉我去写这个爱情故事是因为其中带有文化与玄学的想考,包括对宗教的想考——基督教的救助精神是不是咱们所需要的?演义中的男主东谈主公克里斯其实是代表着西方的基督教文化形象出现的,尽管扶桑再爱他也没目的给与他,因为克里斯的格调是救赎的,傲然睥睨的,而扶桑的扫数这个词爱情故事即是一句话——“爱我吧,不要救我”。其实《扶桑》是一部充满标志性的演义,他有许多形而上的叙述,扶桑、大勇、克里斯是一种写意的、标志性的存在。

“唐东谈主街是拒却被同化的标志”

问:“扶桑”是十九世纪的外侨形象,这个期间的新外侨形象有哪些变化?

严歌苓:变化口角常大的。八十年代末咱们到好意思国,阿谁时候的理念是我方必须有有余的教师才气生计,才气在这片地皮上扎下根,是以拚命的武装我方,拚命的打工,在学校里争取当全A的学生,这样才气保住奖学金。自后的留学生逐步就和咱们不一样了,我的侄女2000年以后去留学时,每年不错我方拿出比拟可不雅的留学用度了。当今就更不一样了,许多东谈主有才气在好意思国买屋子,然后孩子不错在当地给与教师等等。跟着全球政事、经济均衡握住的被冲破再开导,中国的新外侨无谓再像夙昔一样必须要受到最佳的教师,领有一定的经济才气才气扎根。

问:淌若当今再让您去写外侨故事会有什么不一样?大多写外侨故事的作品主题齐是弘扬外侨的边际化及东西方的文化冲突,您认为主要冲突在哪?东方文化的基因是什么?

严歌苓:当今写详情会有很大不同。阿谁时候是怀着很大的震怒写的,因为第一次看到华东谈主曾受到那么多不自制的对待,我其时一天不错写7000字。但当今就不会那么震怒了,第一是因为年齿的增长,二是在西方生活这样永劫期以来不雅察到东西方文化冲突其实依然存在了几千年。我对东西方文化冲突握悲不雅格调,莫得目的不错透顶的息争,自认为是强势的西方文化从来也没野心意见你,因为意见意味着他要摒弃傲然睥睨的位置,要像你一样。

东方文化的基因,这个可能会说得比拟远。但就像每个城市里阿谁小小的Chinatown(唐东谈主街)一样,他是拒却被同化的标志。许多在好意思国的中国父母齐因孩子学不好汉文而苦恼,咱们用几千年传承下来的陶冶文化去抗拒异族的入侵,是以说咱们是很难被同化的。

“但愿我写的东谈主物呈现一种'钝感力'”

问:您笔下的女性频频弘扬出“拙劣”的姿态,扶桑亦然这样的,为什么要把女性这样塑造?她们的性格和您有相似的所在吗?

严歌苓:有访佛的所在,也有把她们假想化了的所在,我本东谈主是心很大、比拟宽厚,不记仇的性格。但是我相配明锐,我但愿我写的东谈主物呈现一种“钝感力”,可能她们名义漫不全心、无所谓,但是她们内心口角常精明的,齐是有悟性和大精明的,像扶桑这样早早就悟出了男女之间的关系是什么。其实这样东谈主并不笨,她弘扬出来的“笨”仅仅一种保护。

问:您在《扶桑》中塑造了群体牵累者的形象,有对白东谈主工友挑动歇工漫不全心的华工苦役这种蒙昧的牵累者,也有扶桑这样赋予她母性光环的牵累者,“牵累”这种创作命题的起因是什么?

严歌苓:中国东谈主经验过很长一段吃不饱和战乱的历史,饥馑,东谈主口宽敞,粥少僧多,能有三分地耕耘会相配的可贵,通常能赢得一个修铁路、不错有钱扶养一各人子的职责契机就以为很难得了。咱们对祸患的给与进程比任何一个民族齐要多,咱们对祸患的解析也与别的民族不同,这与本民族的历史文化与地域有很大关系。咱们的危急感与领有大片可开导的好意思洲大陆的东谈主是不同的,咱们民族最大的优点在于能忍耐、能耐劳、贫苦,固然你们这一代的年青东谈主依然不必如斯了。但早年的华东谈主能在旧金山领有40%的地皮扫数权与他们的民族性情有很大关系的——愚昧在于此,福分也在于此。

问:您写到扶桑“用跪着的姿态去包涵了扫数站着的傲然睥睨的东谈主”,为什么用这样一种书写去抒发女性致使这个民族对祸患的格调?

严歌苓:这起首于我前夫的母亲,她是一位农村妇女,当年跌跌撞撞学会识字以后写了一册回忆录,其中叙述了许多小时候农村生活粗重的场景,但她并不认为那是苦的,而是用见怪不惊、很闲居心、漠然的格调去莽撞,苦即是她每天的生活。她的这种写稿本事,就让我嗅觉到中国女性“她们怕谁”,是这种精神,这样的一种人命,这样的一种存在,给了我很大的启示。

“退后十年、二十年,巩利相宜演扶桑”

问:除了写演义您照旧别称专科编剧,演义创作与脚本创作有哪些不同?

严歌苓:脚本创作有时期的压力,在什么时期内要交稿,对我方的条目不同于运用自若写演义,更有上班的嗅觉,你的包袱心比演义要大。

问:和您的许多作品一样,《扶桑》也要被改编成电影了,这个形象其实挺难演的,淌若让您遴荐的话,哪个女演员能胜任?当今电影的进展如何?

严歌苓:淌若再退后十年、二十年,我以为巩利是比拟相宜的,到今天你还能从她的眼中看到一种“meng”的东西,一种是“懵懂”的“懵”,一种是当今你们所说的“萌”,齐还存在。也许是因为她很早成名就被保护起来了,是以她不需要在浊世里混的那种狡猾。她眼睛里的那种东西是天生的,我以为止境可贵。当今的女演员我就不太了解了,也不知谈谁来演合适。电影方面,我写的第一稿脚本莫得通过,当今还在改。

问:之前您说过创作中会握住精减笔墨致使有删掉十万字的,对《扶桑》有进行过调动么?是否会克制我方在演义中的话语抒发?

严歌苓:我在每本演义里齐有删减,一般齐会删掉许多东西人妖 泰文,干货越多越好,每一句话齐要有它存在的预料、含金量和信息量,抒怀也要有预料要好。当今我越来越以为抒怀不错越少越好,应该更感性、冷静的解决我的故事,删减是一个必要的改演义的步调。像海明威说的:我用站着的姿势写稿,使我方处于一种病笃的现象,迫使我方精辟精好意思地尽可能抒发想想本色;但我坐着修改,悠然沉静地把鬼话删掉。